コラム

〈2025/08/01〉

顧問 渡部かなえ(神奈川大学人間科学部教授)

長期休み明けの登園・登校渋り

神奈川大学 渡部かなえ

神奈川大学産官学連携研究事業

7月下旬から幼稚園や小学校は夏休みに入りました。保育所は幼稚園のような長期の夏季休業はありませんが、数日連続するお盆休みを設けている施設も多く、子どもたちにとっては「楽しみにしていた夏休み」の始まりです。

そんなウキウキしている子どもたちとは対称的に、保護者の多くは子どもたちの夏休みの過ごし方について心配したり不安を感じたりしています(図1)。

図1:夏休みの子どもの過ごし方への、保護者の心配や不安の有無(回答数:402、参考資料)

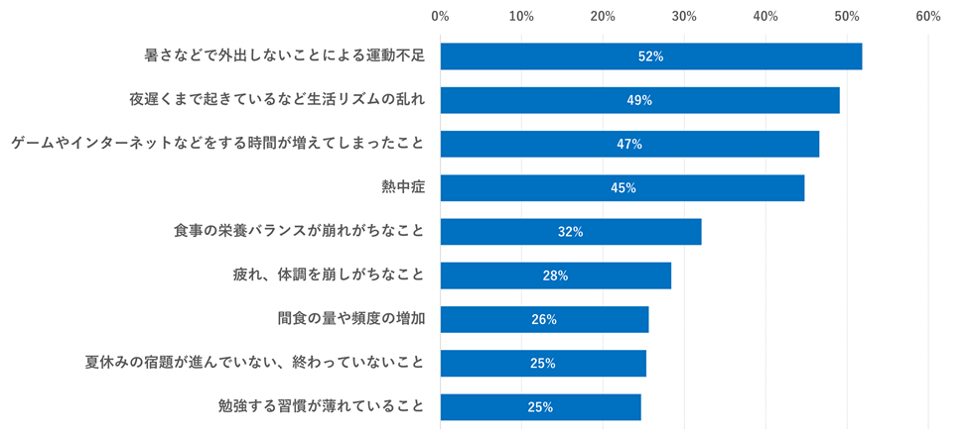

心配や不安の具体的な内容は、運動不足(52%)や熱中症(45%)など健康に関することと、夜更かし(49%)や長時間のゲーム・インターネット(47%)など、生活の乱れが回答の上位でした(表1)。

表1:子どもの夏休みの過ごし方として不安や心配なこと(回答数:324、参考資料)

長い夏休みが終われば一安心ではなく、長期の休み明けには、登園渋りや登校渋りで子どもも保護者も困ってしまうことが少なくありません(図2)。

図2:長期休み明けの子どもの登園・登校渋りの経験(参考資料)

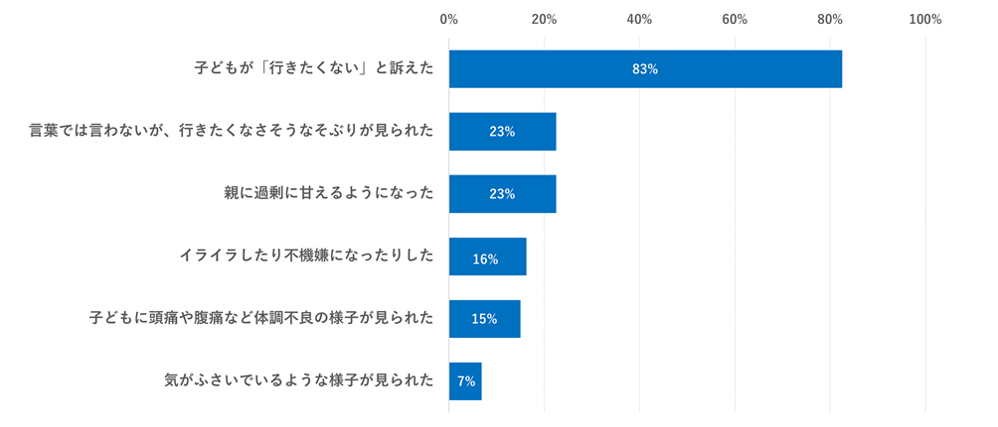

登園・登校渋りの具体的な状況は(表2)、「子どもが行きたくないと訴えた」が83%と最も多く、子ども自身が保護者に「行きたくない」という気持ちを伝えることができています。しかし、行きたくなさそうなそぶりを見せたり、体調不良が現れるなど、「保護者が気付いた、察することができた」場合があることの背後には、特にある程度の年齢に達した登校渋りの場合、保護者が気付かなかったり見逃してしまったケースや、子どもが我慢して辛い気持ちや苦しい気持ちを表さないように頑張ってしまった事例が少なくないと思われます。

表2:子どもの長期休み明けの登園・登校渋りの状況(回答数:160)参考資料)

登園渋りと登校渋りの原因や背景には、共通する点も多いのですが異なる点も多いので、登園渋りに絞って考えます。

登園渋りの主な原因には、人間関係(友達とケンカ、嫌なことをされた、先生に叱られたなど)、園での活動に苦手なこと・やりたくないことがある、環境の変化(クラス替えや連休明けなど)などがありますが、思いがけないことが原因になる場合もあり、保護者も保育者もすぐには思い当たらないケースも多々あります。何が原因であれ、子どもは不安な気持ちでいっぱいです。けれど、特に保育所にお子さんを通わせている保護者の方には仕事や事情があり、子どもが嫌がっても登園させなければならない場合が少なくないでしょう。大切なのは「登園させるか、させないか」ではなく、子どもの不安な気持ちを受け入れてあげて共感してあげることです。気持ちを共感して貰って受け入れて貰って「安心感」を得ることができれば、子どもは「園生活」という家の外の世界に再び行ってみようという気持ちになれます。キーワードは「安心感」です。「園に行かせなくては」と保護者が思いつめたり、「園を休ませてしまった。怠け癖や休み癖がついたらどうしよう」と保護者が不安になったりすると、子どもはそれを察してますます不安になります。登園させるとしても、休ませるとしても、子どもの状態を園の保育士さんと共有して、「パパ・ママも、園の先生も、○○ちゃんのことちゃんと見ているし大切に思っているし、嫌なことはやらなくていいから大丈夫だよ」と子どもに伝え、家庭も園も安心できる環境であると子どもが思えるようにしてあげることが肝要です。

【参考資料】

いこーよ総研, 子どもの「登園しぶり」「登校しぶり」経験ありは約4割…長期休み後に親ができるサポートは?/いこーよ総研ユーザーアンケート,

https://research.iko-yo.net/solutions/research/11259.html